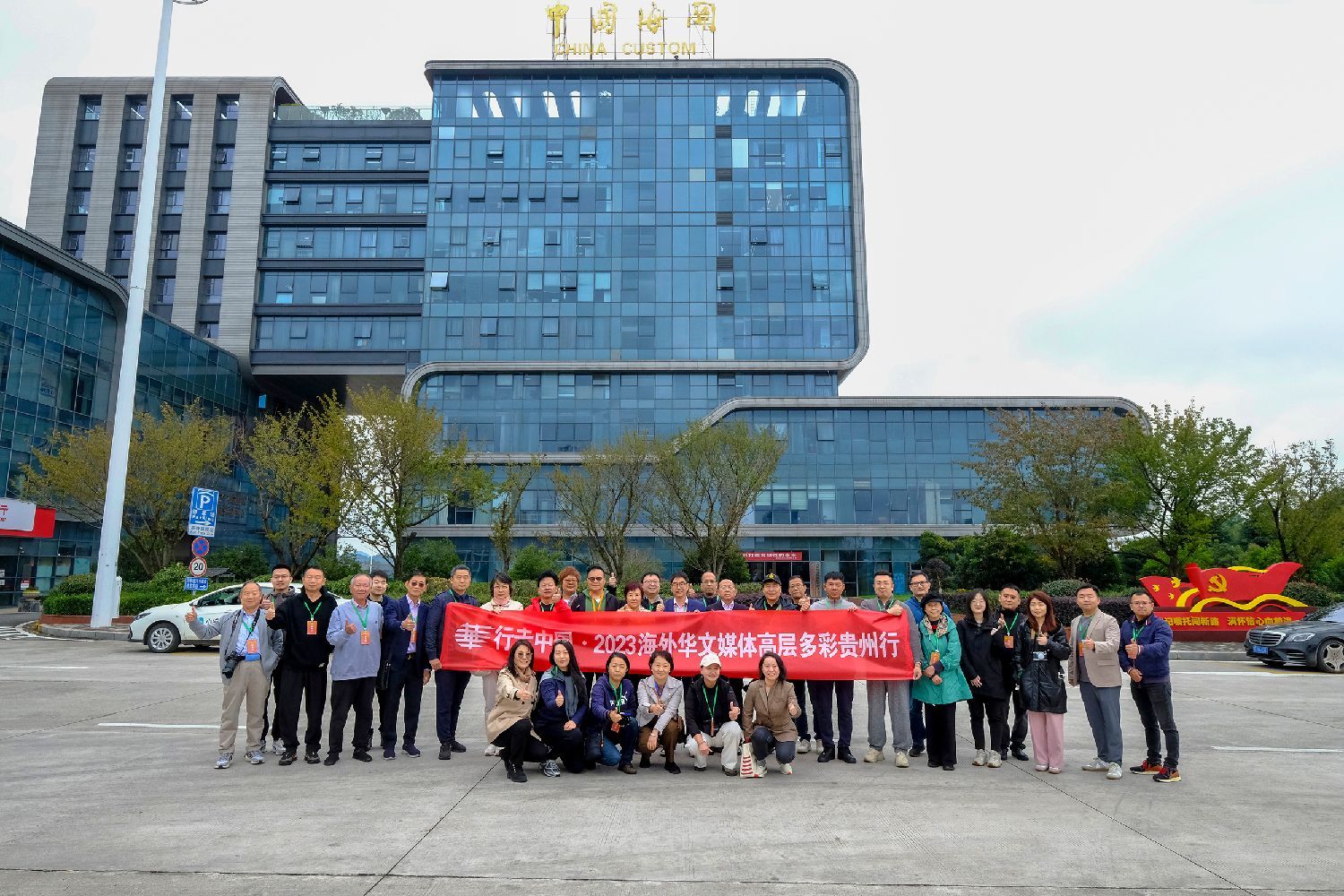

【专稿】行走中国·2023海外华文媒体多彩贵州行

10月26日,来自世界各地35家华文媒体高层走进贵州,开启“行走中国·2023海外华文媒体高层多彩贵州行”,感受开放、多元、包容的多彩贵州新形象。

中新社贵州分社社长张一凡在欢迎座谈会上说,我用四个“可以”欢迎大家的到来:来贵州可以在高山流水中抒发人生豪迈;可以在民族风韵中遇见人生浪漫;可以在人文古迹中感受人生美好;可以在高质量发展中获得人生得意!

这是记者继2015年在贵阳参加“世界华文媒体论坛”后,第二次参访贵州,从10月26日至31日的短短5日行程中,记者感受到贵州巨大的变化。

2015年8月,记者随着参访队伍乘坐旅游大巴,大雨中从贵阳出发,前往黔东南。雾锁重山,浊水湍急。延绵的远山,一道道一重重;山路九曲十八弯,汽车蜿蜒蛇形,看着令人胆战心惊。远处的山坳中,散落着零零星星的村寨,简陋的房屋,门前是水,背后是山,几块并不肥沃的土地上种满农作物,虽然展现出贵州人顽强的生命力,但也不由得慨叹,这些人可能一辈子也走不出这层层叠嶂的大山。

八年后重游贵州,令人震惊的是,曾经因交通不便而贫穷落后的贵州,竟然做到了“县县通高铁,村村通公路”。目之所见一座座大桥拔地而起,飞架东西南北,与高速公路纵横相连,让全贵州的交通如平原地区四通八达,真是“万桥飞架起,天堑变通途”。山坳里的竹楼、农田不见了,取而代之的是一座座有工厂、有楼房的新城镇。不由感叹交通的跨越式发展为贵州经济发展注入强大动能。

“天空之桥”——平塘特大桥

交通,是贵州经济发展的基础支点。

据highestbridges.com网站最新公布的桥梁排行榜里,世界高桥前100名中,约50座在贵州。贵州,堪称世界高桥界的“半壁江山”。

【平塘特大桥】

10月29日,海外华文媒体参访团到达被誉为最高、最美的“天空之桥”——平塘特大桥——观光服务区。

平塘特大桥位于贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段,横跨槽渡河峡谷,桥梁全宽30.2米,桥梁全长2135米。2016年4月29日开工建设,2019年12月30日建成通车。

平塘特大桥为三塔双索面叠合梁斜拉桥,桥塔采用”钻石形“设计,主塔高达332米,相当于110层楼高,是世界第一高的混凝土桥塔。

天空之桥观光服务区是贵州首个“桥旅融合”服务区,将世界级高桥的建设与山地旅游发展理念有机结合,被交通部列为交通强国示范点。天空之桥观光服务区总占地面积192亩,建筑面积约12,000平方米,是天空之桥超级奇观的最佳观景体验点。

服务区配套临涯观景酒店、特色民宿、超市、主题餐厅、特色小吃、文创体验、民俗展示、桥梁博物馆、汽车露营基地等内容,在建设过程中充分践行“交通强国”发展纲要。

依托世界第一桥塔,把赏桥、旅游、户外运动等有机结合,打造区域旅游基地、五星休闲度假区。项目集旅游、度假、休闲为一体,使游客在服务区可欣赏“天空之桥”的雄伟壮观和贵州风景区必到打卡点。

“黔货出山”:贵州产业转型升级

交通,是贵州经济社会发展的基础支点。贵州的交通巨大变化,全面重塑了贵州的发展和开放格局。大交通引领贵州经济创造了辉煌的“黄金时期”。成为中国西部陆海新通道的重要节点,更是经济走廊,北接“丝绸之路经济带”、南连“21世纪海上丝绸之路”、协同衔接长江经济带,破解了西部地区的地理困局,推动了贵州深度参与国内国际双循环。

【海外华媒参访贵阳国际陆港】

10月27日,海外华媒走进贵阳国际陆港,亲身感受贵州的特色资源——轮胎、刺梨、茶叶、吉他等“黔货”,通过贵阳国际陆港出山,奶粉、化妆品等国外的商品也通过这里走进贵州千家万户。

贵阳国际陆港是贵州省综保型内陆港和区域性国际货运枢纽,涵盖中欧班列、中老铁路国际列车、西部陆海新通道等铁路货物整车和集装箱运输、仓储及多式联运、报关报检、船运订舱等业务。

“通江达海闯新路,货畅其流走四方。”贵阳国际陆港有限公司副总经理周斌介绍,贵阳国际陆港依托贵阳综合保税区的保税仓储、保税加工、保税贸易等功能优势,与贵阳综合保税区实现“区港联动”发展,着力打造综保型国际陆港,破解贵州对外开放中存在的口岸功能缺失、物流通道不畅、资源整合不足难题,成为贵州开放型经济发展的桥头堡。

【海外华文媒体人探访贵阳国际陆港 中新社记者石小杰摄】

数据显示,贵阳国际陆港货物到发量呈逐年上升趋势,2023年上半年完成铁路到发11626车,37.6万吨。运输业务品类涵盖粮食、矿石、建筑材料、日用快消品、汽车零配件等。

逢山开路、遇水架桥。近年来,贵州凭借独特的区位优势,不断推动高铁和高速公路等对外通道建设,不断完善铁、公、海、水、空多式联运陆港运输体系,以扩大开放促进高质量发展。

漫步贵阳街头看老街“新生”

贵州不仅修路架桥点子多技术强,城市旧城区改造建设巧妙心思也可圈可点,最典型的就是贵州青云市集了。

10月27日晚,海外华文媒体一行走进贵阳市南明区青云路步行街、曹状元街区,采访调研南明区深挖老城历史文脉,打造特色文化街区,赋能城市更新的经验做法。

中国新闻社驻黔管委会主任、中国新闻社贵州分社党委书记、分社社长张一凡,市人大常委会副主任、南明区委书记黄成虹,南明区委常委、区委统战部部长张奕陪同。

1927年,贵阳城的南门外,修筑了一段“湘黔公路”,因由青山坡起到图云关止,取名“青云路”。

青云路的“烟火”始于20世纪80年代,以64家困难户的夜间地摊小吃为起点,经历30多年的风雨,蜕变为全长700多米、100余家各具特色的经营户、拥有300余个摊位的美食一条街。当夜色笼罩之时,这里便成了市民和游客的“深夜食堂”。但与食堂与美食热闹相伴的是油烟和噪音污染。

【青云市集一角】

青云路的“焕新”于2019年。当年年初,贵阳市推出了《临时占道夜市摊区退街入室工作方案》,旨在彻底解决夜市占道经营、油烟污染、噪音扰民等问题。随后,南明区按照贵阳市政府的统一部署,将青云路夜市300余个摊位全面进行了“退街入室”改造,使其成为集文化体验、艺术休闲、商业购物等功能于一体的潮流文化街区。

走进青云路寓意“平步青云、青云直上”的“青云门”,由贵阳老照片、时尚潮玩元素、个性化标语拼接组成的“青云市集”映入眼帘。占地60余亩的青云市集,由原贵阳针织厂的旧厂区改造而来。行走在青云市集,海外华文媒体一行穿梭于改造后的老旧建筑群间,路过各种文化潮流打卡点、热气腾腾的“老字号”美食店、独具特色的马尾绣体验馆、个性时尚的咖啡厅、玻璃房的深夜书店、黑蚊篮球公园……

【贵阳南明区委书记黄成虹接受记者采访】

除了富集“烟火气”的餐饮板块外,青云市集还有饱含“文艺气”的文创区和充满“生活气”的娱乐区。数据显示,青云市集自2021年12月开业以来,日均人流量保持在3万人次左右,成为网上社交媒体推荐打卡的“网红”街。

每当夜幕降临,青云市集灯火辉煌、流光溢彩、人头攒动。这里的“文化味”与“烟火气”,唤醒了一条老街的“灵魂”,也擦亮了“本地人常来、外地人想来”的贵阳文旅IP。初秋时节,贵阳的夜晚很美,青云路的街灯,闪耀着“历史”与“时尚”的璀璨之光,映照着人潮簇拥的繁华街头。

所谓历史是附近的一条源自清代的曹状元街,因曾有一位名叫曹维城的清代武状元居住于此而得名,如今也是贵阳市独具特色的老街之一。

走进曹状元街,映入眼帘的是街道入口处醒目的“状元街区”牌坊。沿着街道往前走去,状元雅集、武状元坊、状元阁等文化景观错落有致地分散在道路两侧,与数十家老字号商铺合为一体。

【参观曹状元街】

在接受当地媒体采访时,海外记者由衷表示:“青云路步行街和曹状元街区,都是老城区改造非常成功的典范。这种挖掘城市文脉,融入地方文化、提升居民生活品质的老城改造经验做法是非常值得推广的,采访团会用文字、图片、视频、声音等形式,通过报纸、网站、自媒体等多种渠道,把这种好的经验做法宣传出去,把贵州贵阳南明宣传出去,让海外侨民、媒体更好地认识贵州。”

探访古镇,感受贵州的包容与开放

贵州秀丽古朴、风景如画,民风淳朴、人杰地灵,更是一个多民族交汇融合的省份。在贵州有中国56个民族中的55个,各具特色的民族色彩构成一个绚丽多彩的文化长廊。

10月28日,海外参访团走进黔东南州,先后参访了凯里市下司古镇、台江县红阳苗寨,听少数民族同胞分享村寨的故事,感受不一样的淳朴民风。

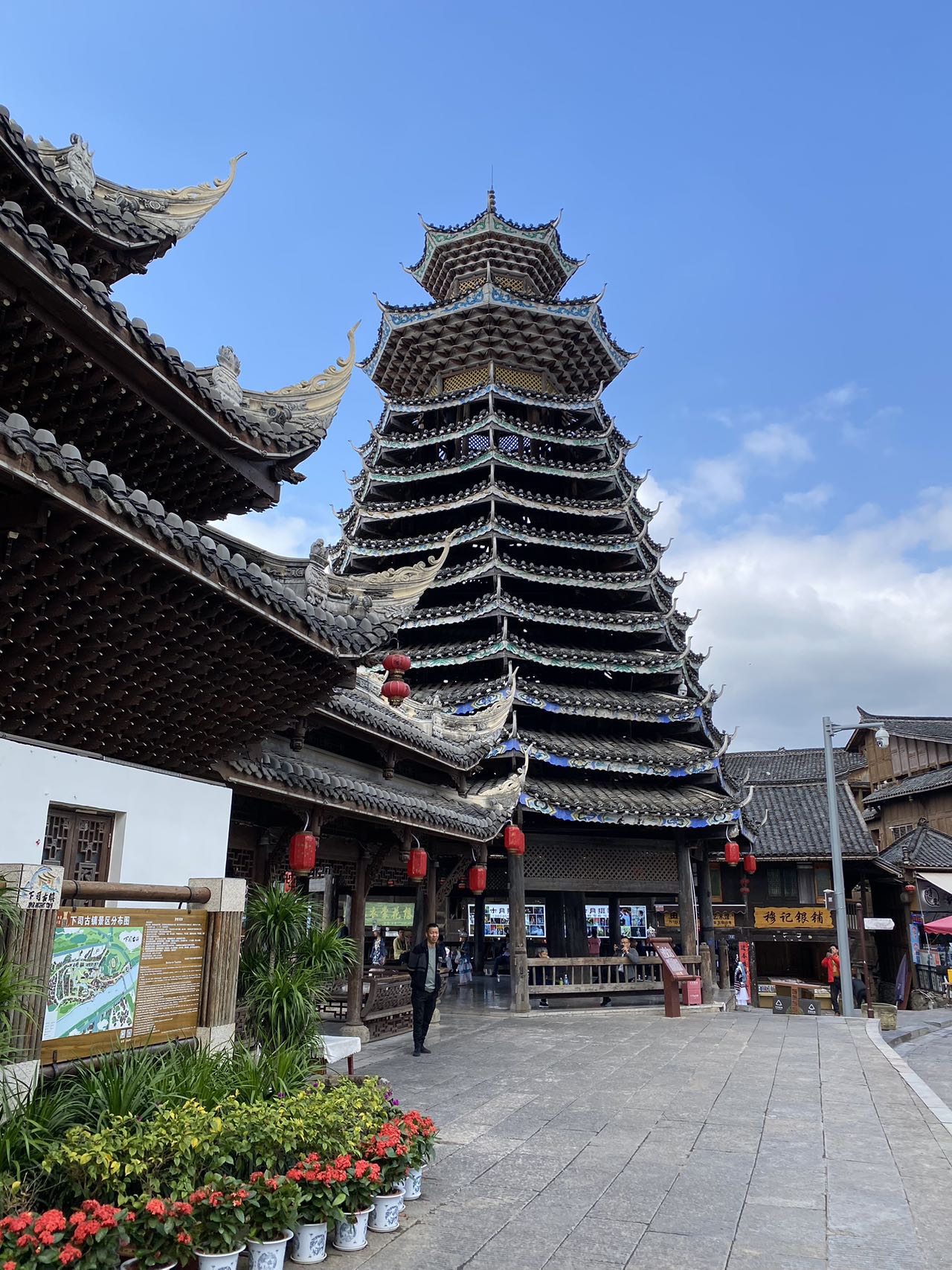

【下司古镇】

下司古镇素有“人文下司,天造山水”的美誉,是黔东南州生态旅游和人文旅游“西入口”的第一重镇。近年来,下司以古镇空间为核心,以地域文化为灵魂,融合苗、侗、仫佬、汉等多元文化特色,大力挖掘提升民族文化内涵,打造成为民族文化旅游集散地、康养旅游新高地,文化旅游产业实现了高质量发展。

“历史上南来北往的商户造就了下司的多元文化融合,在下司古镇的核心区能看到汉族戏台、徽派建筑、西洋建筑等等,这是民族融合的展示。”清江公司副总经理沈淋文介绍说,下一步,下司古镇不仅要打造特色民族文化,还要打造多种文化融合的场景,让游客在下司找到自己喜爱的民族或地区的文化展示。

【侗族鼓楼】

下司古镇还是国家级皮划艇激流回旋训练基地。近几年,下司古镇景区通过开展赛龙舟、皮划艇、独竹漂、马拉松等各种体育赛事活动,将下司景区各景点串联起来。下司古镇借助丰富的旅游资源和人文资源,正致力于打造“体育+旅游”品牌,将为游客提供更多体旅融合项目,将“码头文化”融入到体育活动的体验中去。

古寨风情

红阳苗寨位于台江县城东南部,距县城18公里,地处南宫地质森林公园区内,景色优美,苗族文化特色突出。

【红阳苗寨】

苗寨有216户,1200余人。居住有张、吴、杨、邰、罗,张姓为建寨始祖,人口占全村95%。相传他们的祖辈游猎到这里,视之地势宽阔,物产丰富,环境优雅,适宜居住。于是安身下来,开疆辟土,繁衍后代,迄今已有1000多年的历史了。当地的“妇女主任”特别为参访团介绍了苗人早期的结婚风俗,并准备了长桌宴供参访团品尝。

【红阳寨长桌宴】

除了苗寨,10月30日,参访团也”探访了素有“中华布依第一县”册亨县的陂鼐古寨,领略布依族传统文化之美。

【布依族用歌声欢迎宾客来访】

册亨县位于贵州省西南部,南、北盘江在县境内交汇而过,布依族是册亨县的土著民族,因现仍保存许多优秀的传统文化,又有“中华布依第一县”之美誉。

【布依族姑娘精心精心准备“蜡染”】

流传于册亨县冗渡镇冗坪布依族村寨的布依山龙,俗称“稻草龙”,是一种融入武术杂技具有较高技巧表演难度的传统体育,常在春节元宵及喜庆节日场合表演。

布依山龙是当地布依族人的吉祥物。是用竹篾、稻草、藤条等制作而成,一条山龙一般由9或11节组成,成型的山龙古朴粗犷、凶猛威武。舞龙者下身裹穿棕裙,脚穿草鞋,在脸上还绘制一些奇异图案以示天兵神将的身份等等,透出浓郁的乡土气息。

【布依族山龙】

布依山龙,以驱邪祈福为目的,融民俗、武术、音乐、舞蹈、美术为一体,它是布依族同胞世代传承的精神财富,但由于时代变迁和强势文化的冲击,大环境的变化,布依山龙正面临消亡的危险。

"中国天眼":我与你的一眼万年之约

10月29日,海外华文媒体参访团再一次登上贵州高山,远眺“天眼”。

500米口径球面射电望远镜(英语:Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope,简称FAST)又被称为“中国天眼”,是中国科学院国家天文台的一座射电望远镜,是目前世界第一大的填充口径(即全口径均有反射面的)射电望远镜。作为国家重大科技基础设施,观天巨目、国之重器,FAST实现了中国在前沿科学领域的一项重大原创突破。

【海外华媒在“天眼”合照】

“中国天眼”的栖身地,贵州省黔南州平塘县克度镇,以“天文小镇”之名,吸引八方访客纷至沓来、开启天文研学之旅。

依托“中国天眼”,凭借自然禀赋,克度镇积极探索“科普+研学”的融合发展模式,着力打造“中国天眼”科普基地,建设国际天文体验馆、天文时空塔、南仁东先进事迹馆以及球幕飞行影院等主题场馆,开展天文课堂、实践体验、参观研学、暗夜观星等体验项目,让访客由参观式体验升级为沉浸式体验、交互式探索、参与式学习。2019年9月16日,这里被命名为全国爱国主义教育示范基地。

(文章部分内容由中新网提供)